2泊3日、魂を癒やすディープな神仏参拝の旅

悠久の歴史と神秘に包まれた奈良。

日本最古とされる神社「大神神社」から、天武天皇ゆかりの「大和神社」、早朝の御祈祷にも参列する「長谷寺」修験道の霊地「室生寺」まで――この地に息づく“祈りの原点”を巡る、特別な2泊3日のスピリチュアルジャーニーです。

普通のツアーでは行けても2社か3社ですが、

私のツアーは参拝が目的ですので、普通のツアーにはないほどのたくさんの聖地を巡ります。

また一緒に行かないと教えられない

特別な場所へもご案内いたします。

| 日 時 |

2025年6月21日(土)~23日(月) |

|---|---|

| 集 合 | 21日10時半 近鉄大和八木駅集合 |

| 解 散 | 23日16時 近鉄大和八木駅解散予定 |

| 参加費 |

85,000円(税別) |

| 宿 泊 | |

| 定 員 | 8名 |

| 参加条件 |

産土信仰している方限定のツアーです。 |

| 集合場所までの交通手段 | 現地までの交通機関はご自身で手配お願いいたします。 |

| 最低催行人数 | 5人 |

| 日 時 |

2025年6月21日(土)~23日(月) |

|---|---|

| 集 合 | 21日10時半 近鉄大和八木駅集合 |

| 解 散 | 23日16時 近鉄大和八木駅解散予定 |

| 参加費 |

85,000円(税別) |

| 宿 泊 | |

| 定 員 | 8名 |

| 参加条件 |

産土信仰している方限定のツアーです。 |

| 集合場所までの交通手段 | 現地までの交通機関はご自身で手配お願いいたします。 |

| 最低催行人数 | 5人 |

6月21日(土)

近鉄大和八木駅集合 ➡︎ 大和国一の宮大神神社 ➡︎ 狭井神社 ➡︎ 元伊勢檜原神社 ︎ ➡︎ ランチ(檜原御休処) ︎ ➡︎ 石上神宮 ➡︎ 大和神社 ➡︎ 宿

6月22日(日)

宿 ➡︎ 長谷寺朝拝 ➡︎ ︎宿で朝食 ➡︎ ︎長谷寺奥の院滝蔵神社 ➡︎ 龍鎮神社 ➡︎ ランチ(橋本屋旅館)➡︎ 女人高野室生寺 ➡︎ 室生寺奥の院 ➡︎ 室生龍穴神社 ➡︎ 龍穴 ➡︎ 宿

6月23日(月)

宿 ➡︎ 丹生川上神社上社 ➡︎ 丹生川上神社中社 ➡︎︎ 東の滝(ひんがしのたき) 丹生川上神社下社 ➡︎︎ ランチ(ことだまカフェ)➡︎︎ 明日香村のお寺 ➡︎︎ 近鉄大和八木駅解散

※現時点での予定ですので、変更する可能性がありますことをご了承ください。

日本最古の神社。ご神体は「山」そのもの

奈良県桜井市にある大神神社(おおみわじんじゃ)は、日本で最も古い神社のひとつとされており、古代の信仰の姿を今に伝える、非常に特別な神社です。

最大の特徴は、本殿がないこと。

なぜなら、神様が宿るのは社殿ではなく、背後にそびえる「三輪山」そのものだからです。 この三輪山をご神体とする信仰は、社殿を建てる以前の、自然崇拝のかたちを色濃く残しており、日本古来の神道の原点とも言えます。

境内にある「狭井の清水」は、万病に効く薬水として知られ、参拝者は自由にいただくことができます。

ペットボトルで持ち帰る人も多く、日々の健康を祈る方々に親しまれています。

※飲用可能。とても冷たく、まろやかな味わいです。

狭井神社は、三輪山への登拝口(登山口)にもなっています。 登拝を希望される方は、まず狭井神社にて受付・登拝許可を受け、心身を清めてから入山します。 2~3時間はかかるので、今回は登拝は行いません。かなりきついです。

日本最古の古道を、神々の足跡とともに歩く 「山の辺の道」は、全長約16kmの古道。 古代の貴族や神官たちも行き交ったとされる、日本書紀にも登場する日本最古の道のひとつです。 まさに「日本の原風景」が残るルート。 ちょっとしたハイキングです。

大神神社のすぐ東に鎮座する摂社(せっしゃ)で、特に病気平癒・健康祈願のご利益があると古くから信仰を集めています。 「狭井(さい)」という言葉には「神聖な井戸(井泉)」という意味があり、この地には古来より霊水が湧き出る井戸「狭井の清水(さいのしみず)」があります。

大神神社の摂社であり、特に重要な意味を持つ神社です。 ここは、古代に天照大御神(あまてらすおおみかみ)を一時的に祀っていた場所であり、後に伊勢神宮へとつながる信仰の“出発点”とされています。 そのため「元伊勢(もといせ)」と呼ばれています。

寒づくり手延三輪そうめんセット(冷やし・にゅうめん) 1,300円 セットに付く内容 そうめん(冷やし・にゅうめん)・野菜の煮もの・季節のごはん・お茶付

― 神話の「神の剣」を祀る、日本屈指の古社 ―

石上神宮(いそのかみじんぐう)は、奈良県天理市にある日本でも最古級の神社の一つで、「もののふ(武人)の神」「剣の神」として古代から深く信仰されてきました。

創建は、なんと紀元前3世紀ごろ(崇神天皇の時代)とも言われており、武士や軍人だけでなく、国家の安泰を願う多くの人々の崇敬を集めてきました。

■ 伝説:剣が祟る…!?

『日本書紀』には、天皇の命で宮中に保管されていた神剣を、元の神社(石上神宮)に戻したところ、疫病が収まったという逸話が残されています。

つまり、神剣を正しく祀ることが国家の安泰に直結すると考えられていたのです。

石上神宮の境内には、放し飼いのニワトリたちがのんびりと歩いています。 これは「神の使い」として大切にされており、古代からの伝統です。 特に朝の神社では、ニワトリの鳴き声が神聖な雰囲気をさらに高めてくれます。

奈良県天理市にある歴史ある神社で、古代から国家の平安と安全を守る神社として極めて重要な地位を占めてきました。 創建は神武天皇の時代(紀元前660年頃)とも伝えられ、日本書紀にもその存在が記されています。 「大和」という地名の発祥とも関係があるとされる、まさに“大和”の中心神社とも言える存在です。 ■ 神武天皇の東征後に創建されたと伝えられる 大和神社は、神武天皇が大和を平定した後に創建されたとされ、その歴史は石上神宮や大神神社と並ぶ古さを誇ります。 ■ 戦艦「大和」の守護神でもあった 第二次世界大戦中、日本海軍の象徴とも言える**戦艦「大和」**の守護神として、乗組員たちが参拝し、御守を受け取ったとされています。 戦後は、境内に戦艦大和戦没者慰霊碑が建立され、平和祈念の場ともなっています。

― 長谷寺参道のすぐそば、創業300年を超える名湯宿 ―

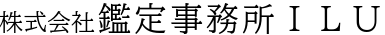

湯元 井谷屋(いだにや) は、奈良県桜井市・長谷寺の門前町に位置する老舗旅館。

井谷屋の湯は、自家源泉を持つ「長谷寺温泉」の湯元。

やわらかい泉質で、神経痛・冷え性・疲労回復などに効果があるとされています。

―「花の御寺(はなのみてら)」として知られる観音霊場 ―

奈良県桜井市にある長谷寺は、真言宗豊山派の総本山で、観音信仰の中心地のひとつ。

創建は奈良時代の初め(686年)と伝えられ、古くから**「西国三十三所観音霊場 第八番札所」**として多くの巡礼者を迎えてきました。

また、「花の御寺」と称され、牡丹・桜・紫陽花・紅葉など四季折々の花が咲き誇る美しさでも有名です。

ご本尊は、木造日本一の大観音像(高さ約10m)!

右手を前に差し出す慈悲深い姿(「与願印」)が特徴的

江戸時代には「一目観音」として、一目見るだけで功徳があると多くの参拝者が訪れました

※毎年春・秋には、**特別拝観で観音様の足元に触れる「御足参り」**が行われます(人気の行事です!)

― 一日の始まりに、観音さまと向き合う ― 「朝拝(ちょうはい)」は、長谷寺で毎朝行われる日課法要(にっかほうよう)のことです。 参拝者も参加可能で、早朝の清らかな空気の中、僧侶の読経や法話を間近で体験できる貴重な時間です。

―「花の御寺(はなのみてら)」として知られる観音霊場 ―

奈良県桜井市にある長谷寺は、真言宗豊山派の総本山で、観音信仰の中心地のひとつ。

創建は奈良時代の初め(686年)と伝えられ、古くから**「西国三十三所観音霊場 第八番札所」**として多くの巡礼者を迎えてきました。

また、「花の御寺」と称され、牡丹・桜・紫陽花・紅葉など四季折々の花が咲き誇る美しさでも有名です。

ご本尊は、木造日本一の大観音像(高さ約10m)!

右手を前に差し出す慈悲深い姿(「与願印」)が特徴的

江戸時代には「一目観音」として、一目見るだけで功徳があると多くの参拝者が訪れました

※毎年春・秋には、**特別拝観で観音様の足元に触れる「御足参り」**が行われます(人気の行事です!)

龍鎮神社(りゅうちんじんじゃ)は、奈良県宇陀市榛原荷阪に位置する神社で、水の神である高龗神(たかおかみのかみ)を祀っています。 この神社は、深谷川の清流にかかる龍鎮の滝の近くにあり、神秘的な雰囲気が漂う場所として知られています。 龍鎮神社周辺には専用の駐車場がないため、室生ダム管理所の駐車場を利用し、徒歩で向かうことが推奨されています。 神社周辺は自然豊かな場所であり、道中は山道となるため、歩きやすい靴でお越しください。

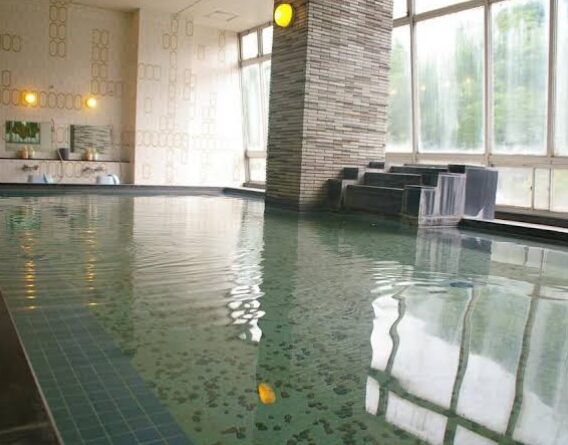

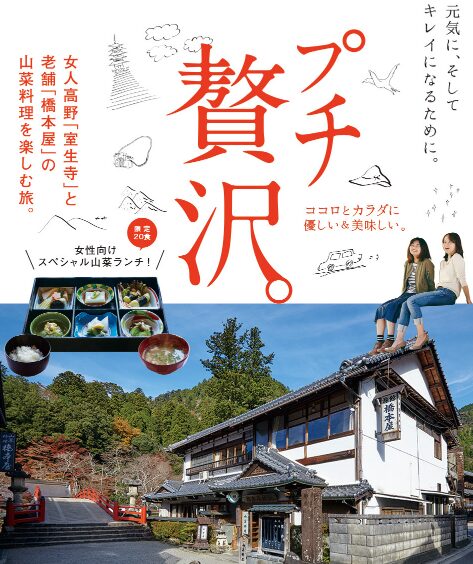

明治四年創業の老舗「橋本屋」が自信をもって女性のみなさまにお届けする女性のためのスペシャル山菜ランチは、日本古来の自然食材を使った、栄養成分の豊富なお料理です。女性向けに栄養をバランスよく摂れるように、品数を多くして少しずつたくさんの種類を食べられるように工夫をしています。 1日20食限定のスペシャルランチ2,000円予約しますので、もし他のメニューがいい方はお知らせください。

「女人高野(にょにんこうや)」の愛称で親しまれる、美しく神聖な古刹(こさつ)です。

奈良の深い山間に佇み、自然と一体となったその姿はまさに霊域。歴史、建築、美術、信仰…すべてが魅力的です。

こんな写真を撮るのが室生寺のお決まりです♪ 1. 神秘的な雰囲気 鬱蒼とした森と清らかな水が、まるで異世界への入口のような感覚を与えてくれます。 雨や霧の日には、特に神秘的な空気が漂います。 2. 龍神信仰との関わり 龍は水を司る存在。高龗神はその龍神と通じるため、「龍が棲む神社」として訪れる人も多いです。 龍の姿が浮かび上がるという「龍の石」も有名。 3. 祈雨・雨乞いの聖地 古くから雨乞いの儀式が行われてきた歴史があります。 農業に従事する人々にとって、まさに“命の水”を願う場だったのです。

古来より“龍神の棲む地”として恐れ敬われてきた、非常に強い霊力を持つ神社です。名前からしてもう神秘的ですが、実際に訪れるとその静けさと自然の気配に圧倒されるような場所です。 「室生寺 × 龍穴神社」はセットで巡るのが鉄板です◎ 龍穴神社は「観光スポット」ではなく、“訪れるべき理由がある人のための場所”という感じです。 静かにたたずみ、風の音、水のせせらぎに耳を傾けることで、自然と自分の中の“詰まり”が溶けていくような感覚があります。

龍穴神社の奥宮は、

大化の改新」について中大兄皇子と中臣鎌足が語り合った歴史的な舞台、多武峰(とうのみね)。 最盛期には談山神社を中心に、四十を超える社寺仏閣と、三千名を超える僧兵を山懐に抱えた聖域です。

日本最古の水神を祀る神社として知られています。 天武天皇の白鳳4年(675年)に神託により創建されたと伝えられ、以来、祈雨・止雨の霊験あらたかな神社として、朝廷や人々から厚い崇敬を受けてきました。 御祭神は、高龗大神(たかおかみのおおかみ)で、水を司る龍神として信仰されています。 また、相殿には大山祇神(おおやまつみのかみ)と大雷神(おおいかづちのかみ)を祀っています。 昭和34年の伊勢湾台風の影響による大滝ダム建設に伴い、元の地が水没することとなり、平成10年(1998年)に現在の場所へ遷座されました。 遷座後もその威厳は輝きを増し、水源地の村を日々お守りいただいています。

日本最古の水神を祀る神社として知られています。 白鳳4年(675年)に天武天皇の勅命により創建されたと伝えられ、以来、水に関する信仰の中心地として崇敬を集めてきました。 御祭神は、水の神である罔象女神(みづはのめのかみ)です。 この神は伊邪奈岐命(いざなぎのみこと)と伊邪奈美命(いざなみのみこと)の御子神であり、水利や水の祖神としてのご神徳があります。古くから、旱魃時には降雨を、長雨の際には止雨を祈願するなど、水に関するあらゆる願い事に対して信仰されてきました。

丹生川上神社中社の滝は、単なる自然景観ではなく、「神と水が交わる場所」としての大切な意味を持っています。 「心を洗い、新たな始まりを迎えたい」 「静かに自分と向き合いたい」 そんなときにぴったりの、優しさと力強さを兼ね備えた癒しの場です。

日本最古の水神・闇龗神(くらおかみ)を祀っています。雨乞い、止雨、雨願に効験があるとされ、絵馬の起源とされる風習があります。 丹生山山頂に鎮まる本殿まで続く木製七十五段の階(きざはし)が神社建築上の特長です。 神社建築では全国的に珍しい、天に伸びるよう設えられた75段の屋根付き階(きざはし)です。

黒馬は「黒龍」、白馬は「白龍」と呼ばれています。 昔は雨乞いの際に黒馬、晴れを祈る際に白馬を献上したとされています。 このことから、絵馬の起源とされ、神馬と絵馬発祥の地とされています。

奈良・明日香村にある古民家カフェです。

築200年の古民家で過ごすゆっくりとした時間と地元の食材をふんだんに使ったランチ、毎朝直売所で仕入れる野菜たち。

新鮮な食材を店内で調理してご提供しています。

明日香、奈良の美味しい恵みをお召し上がりください。

あともう一社、時間があれば、皆さんのリクエストをお聞きして、明日香村のお寺にお参りして、大和八木駅にお送りいたします。

|

Main menu

|

Appraisal menu

|

Media

|

Company menu

|